Ⅰ.スタートアップ成長

渋谷区に拠点をおくスタートアップ企業の数

2000社

東京の中でも特に多種多様な価値観が集まる場所・渋谷区。渋谷スクランブル交差点の様子が世界中に配信されるなど、日本カルチャーの情報発信地として、ビジネスでの成功を目指す世界中の起業家を引き付けています。

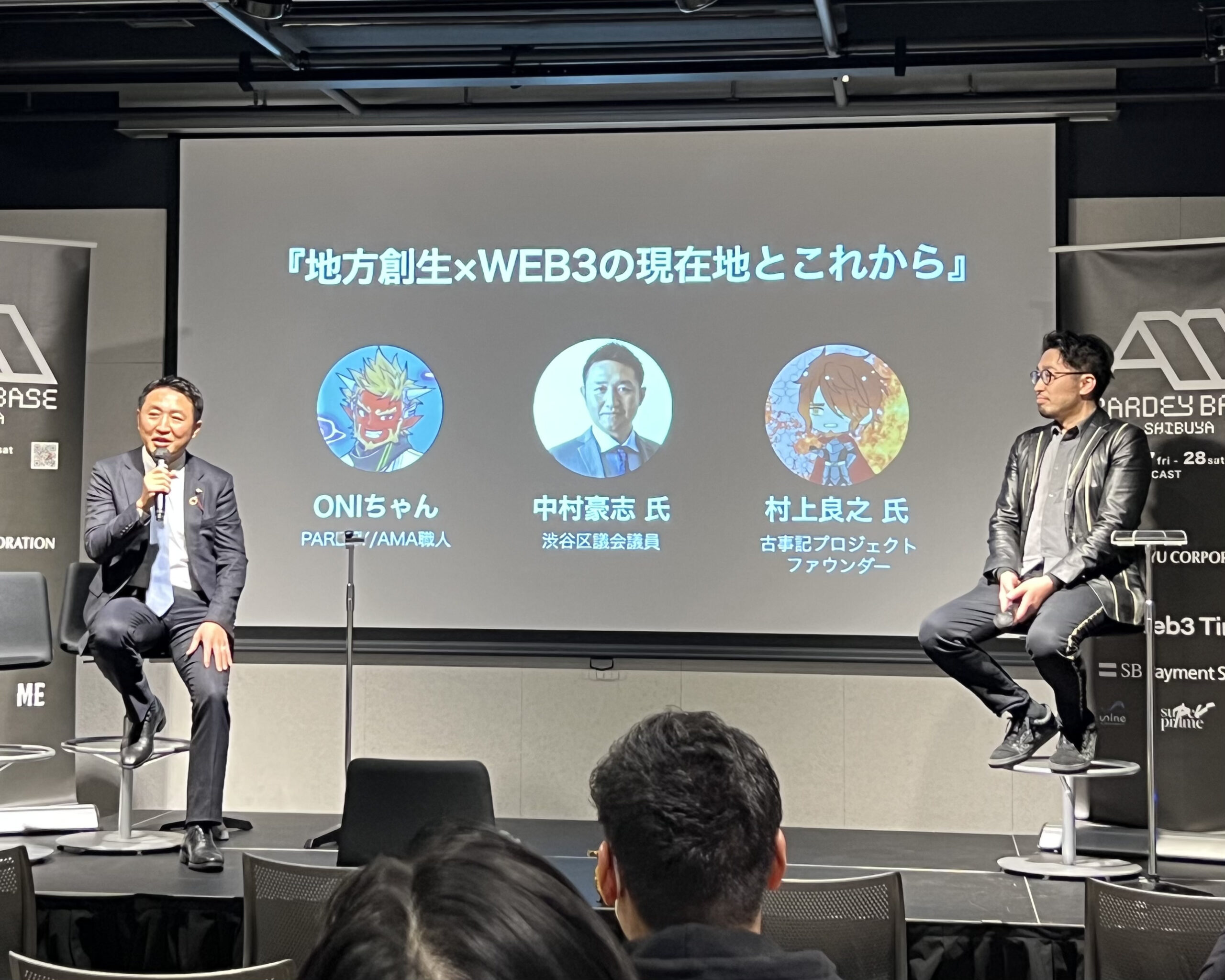

新しい発想と最先端のテクノロジーでイノベーションを生み出すスタートアップは、社会課題の解決と経済成長の両立にとって欠かせない存在です。渋谷区では、100社以上が参画するコンソーシアム「Shibuya Startup Deck」や、グローバルスタートアップ育成機関「シブヤスタートアップス株式会社」を立ち上げ、起業家たちを支援。今や、渋谷区内に拠点を置くスタートアップは2,000社以上となっています。

こうした状況は、渋谷区にプラスの効果をもたらしています。チャレンジ精神あふれる企業と取引しようと周辺に企業が集まることで、地域に雇用を生み出し、渋谷区で暮らそうと若者たちが集まってきます。区の人口増加は税収アップにつながるため、区民の暮らしに直接かかわる福祉や医療、教育といった行政サービスの充実にも結び付けることができるのです。

少子高齢化が進む今は、官民共創による行政サービスの充実化、行政運営の効率化も求められます。Web3/NFT/AIなど先端テクノロジーで価値を生み出すスタートアップは、渋谷区民の暮らしを支える力強い存在でもあるのです。私はこれからも、チャレンジする企業の成長を後押しし、価値を生み出していく力を渋谷区のさらなる可能性につなげていけるよう、力を注いでいきます。

Ⅱ.インバウンド対策

訪日外国人旅行者数

3,687万人

日本を訪れる外国人観光客の数は増加の一途をたどっています。神社仏閣やアニメといった日本のカルチャー、寿司やラーメンなどの食文化、そして、治安の良さやおもてなし文化といったホスピタリティーが、世界中の人たちを魅了しています。

観光客の増加は地域経済を潤してくれますが、そこで暮らす区民の皆さんの安全・安心や、暮らしやすさを損なわないようにバランスを取っていくことが欠かせません。外国人観光客の70%が訪れると言われる渋谷区でも、騒音やゴミの放置、路上での飲酒による治安の悪化が深刻で、清掃や警備の負担も地元に重くのしかかっています。

渋谷区では、2024年に「渋谷駅周辺地域の安全で安心な環境の確保に関する条例」を一部改正し路上飲酒を禁止しましたが、インバウンドによる経済効果を損なわないようにする方策も考える必要があります。

ハロウィンや新年を迎えるカウントダウンなどでこうした仕組みを導入することや、東京都の税収となる宿泊税を23区に振り分ける議論など、渋谷区だけでなく東京都とも一緒に対策を考えていくことが重要です。区民の皆さんと観光客の双方が満足する発展的な解決策の実現に向けて取り組んでいきます。

Ⅲ.世界をリードする人材育成

渋谷区の「シブヤ未来科」年間時間数

150時間

子どもたちの教育の充実化は、未来の社会に向けた大事な責務です。渋谷区では、社会のデジタル化やグローバル化を見据えて、2017年に全国に先駆けてICT教育をスタート。生徒1人に1台のタブレットを配布し、お互いに協力し合うほか、自分のペースで学びを深められるように授業で活用しています。

また、2024年には「シブヤ未来科」という探究学習の時間を年間70時間から150時間に拡大。変化が激しく予測不可能な状況にあっても、課題を見つけ、自らの考えを発信し、仲間と協働しながら答えを見つけ出していく力を育んでいます。この取り組みでは100を超える地域活動や企業と連携しながら、渋谷区ならではの教育の充実化を図っています。

さらに今、世界をリードする人材育成の強化についても議論が活発化しています。政府が先端技術分野の名門校であるマサチューセッツ工科大学(MIT)と連携した世界レベルのスタートアップやディープテック分野の人材・研究開発を強化する考えを示しており、その集積拠点として渋谷区を含むエリアが候補に挙がっています。実現すれば、地元の小学校でもMITと連携したカリキュラムを取り入れることなどの可能性が広がります。

スタートアップ支援に力を入れる渋谷区だからこそ、こうした環境を最大限に活用し、次世代の日本を支え、グローバルに活躍できる人材育成を目指す教育を実現させていきたいと考えています。

Ⅳ.商店街活性化

ハチペイの経済効果

80億円

渋谷区内にある商店会・商店街の数は59もあります。駅の大きさからすれば渋谷・原宿・恵比寿などが目立ちますが、氷川地区をはじめ、富ヶ谷、代々木上原、幡ヶ谷・笹塚、本町・初台など、区内全域に商店街が広がり、渋谷区民の生活を支えています。

商店街が活性化すれば、生活に必要な買い物が地元で済む便利さが生まれ、渋谷区の税収アップにつながります。その地域経済を活性化させる推進力として2022年に導入したのがデジタル地域通貨「ハチペイ」です。

ハチペイの利用にあたり、区民認証をした人は大変お得なポイント還元を受けたり、デジタル商品券を購入したりできるため、渋谷区民の利用は順調に広がっています。また、利用者をさらに増やす工夫として、ハチペイのポイントをふるさと納税の返礼品にする取り組みもスタート。渋谷区の企業に勤めたり、学校に通っている皆さんの利用を促すことで、渋谷経済を3重、4重に活性化することを狙っています。

商店街の活性化によるメリットでもう一つ大事なのが、地域の“見守り機能”です。毎日、同じエリアに人が行き交うことが、不審者の侵入を防ぎ、顔なじみ同士が支え合うコミュニティの形成につながっていきます。今後も、ハチペイの活用促進で地域経済を潤し、地域のつながりも生み出していきたいと思います。

Ⅴ.子どもの環境を守る

渋谷区の保育園・幼保一元化施設

77施設

少子高齢化で労働力不足が課題となる中、育児と仕事を両立する人が増えています。そこで必要となるのが、保育サービスや、子どもが楽しく食事を取れる機会の提供です。

保育サービスについては、待機児童解消のために保育園の整備が進みましたが、保育園の増加に伴い質の問題が表面化しています。そこで、保育園を巡回する専門チームが指導を行う仕組みを構築し、取り組みを進めています。

また、保育園の運営の多くは民間企業が担っていることから、渋谷区内に均一に施設が整備されづらいという課題も生まれています。渋谷区内の待機児童数は少なくなりましたが、実は近隣の保育園に通えないケースが発生しているのです。さらには、保育士の人材確保や待遇改善、多様な保育ニーズへの対応も欠かせません。

現在、渋谷区では、保育園などの空き定員を利用し、就労などの有無にかかわらず子どもを預けられる「ちょこっと通園事業」を展開しています。同年代の子どもたちの中で過ごす体験は、子どもの成長にもよい効果をもたらします。誰もが保育サービスを利用できるよう、保育園の整備や多様な保育ニーズへの対応について議論を重ねていきたいと思います。

もう一つ、親が仕事などで不在のため独りで過ごす子どもが多いのも渋谷区の課題です。全ての子どもに居場所を提供するため、渋谷区では、全区立小学校内に放課後クラブを開設。さらに、子どもに楽しい食事機会を提供する子どもテーブル活動への支援も行っています。子どもが安心して過ごせる環境を整える活動に、今後も力を入れていきます。

Ⅵ.障がい者・高齢者

スマホを使いこなせていないシニアの「動画・音楽」「健康・医療サービス」の利用率

34%

情報のやり取りやサービスがデジタル化する中、障がい者・高齢者にも情報を届け、その便利さを感じてもらうことが必要です。例えば、2019年の台風19号で渋谷区に「避難勧告」が発令された際、区が避難所を開設し情報を発信しても、スマホを持たない高齢者にはほとんど届かないという情報格差(デジタルデバイド)が顕在化しました。

障がい者や高齢者がスマホを使えるようになれば、こうした生活の安全に関わる重要情報をスマホのお知らせ機能で受け取れるほか、商店街での買い物で使えるハチペイでお得なポイント還元なども利用できるようになります。

このほか、生活での困りごとがある場合に、法律や税務の知識を持つ「かかりつけ専門家」にオンライン相談ができる仕組みがあれば、誰もが安全・安心に暮らせるサポートとなるでしょう。

ある通信会社が60代〜80代を対象に行った調査(モバイル社会研究所、2024年)によると、スマホを使いこなせていないと実感しているシニアの方でも、34%が「動画・音楽」「健康・医療サービス」を利用していたそうです。生活や趣味など本人の関心が高いことであれば、誰でもスマホを活用できるようになるということだと感じます。

一方で、忘れてはならないのは、いくらデジタル化が進んでも、窓口での行政手続きは必ず必要だということです。手続き方法を多様化させ、デジタルとアナログの強みを掛け合わせながら、障がい者や高齢者の生活をより向上させていけるように考え続けていきます。

Ⅶ.老朽化対策

首都直下地震で想定される建物被害

194,431棟

東京都で想定されている首都直下地震。マグニチュード7クラスの地震が今後30年以内に70%程度の確率で発生すると言われています。

都市直下型地震の典型例が1995年の阪神・淡路大震災です。マグニチュード7.3の地震が都市部を襲い、それまでの想像をはるかに超える被害が発生しました。建物が倒壊すれば、人が巻き込まれるだけでなく、倒壊した建物によって道路が塞がれその後の復旧活動にも支障をきたします。建物の耐震性能をしっかりと確保しておくことが重要な対策となります。

渋谷区内にある建築物も耐震性能の確保が必要ですが、区内に27ある都営住宅団地の一部で耐震補強が未実施の状況です。ここに暮らしている方の生活にも配慮しながらどう進めていくか、東京都と連携した丁寧な対応を検討していかなければなりません。

また、広尾病院も建て替えの議論が進んでいます。広尾病院は幅広い診療科があり、高度医療や入院治療、救急にも対応できる基幹的な医療提供施設です。首都直下地震が発生した際も医療を提供できる環境を整備しなければなりません。

現在の医療提供を維持しながらの建て替え工事をどう実施するか、今後も見据えてどのような医療提供体制を整えるべきか、地域の診療所やクリニックとの連携いかに強化していけるかなど、東京都全体の方針を踏まえながら考えていく必要があります。渋谷区にとって重要な医療施設ですので、しっかりと議論を進めていきます。

そのほか

中村たけしがこれまでの政治活動で訴えてきたテーマはほかにもあります。

暮らしを守る防犯・災害対策

渋谷区の刑法犯認知件数は、東京23区の中でワースト6位。安全・安心な暮らしのため、防犯対策や災害への備えは欠かせません。犯罪の抑止力となる街頭防犯カメラですが、最近、要望が増えているのが、子どもたちの通学路の安全確保です。不審者や子どもの連れ去りを心配する親御さんの声を、私たち区議が行政に届け、さらなる増設を目指していきます。

もう一つ、青色灯パトロールカーを使った喫煙指導や、落書き防止を含む防犯対策が、人通りの少ない場所にも地域の目があることを感じさせ、子どもを犯罪から遠ざけます。私も、ライオンズクラブが開催する薬物乱用防止教室の講師として活動し続けています。

オンライン健康相談の拡充

少子高齢化で労働人口が減る中、渋谷区民の医療費負担をどのように軽減していくのか、対策は待ったなしです。渋谷区は、2021年3月からLINEやZoomというアプリを活用し、オンラインで健康相談できる仕組みをスタートしました。オンラインによる医療提供は受診のハードルを下げる効果が期待されます。

医者と直接会って診察、触診をしてもらい、手術などの処置を受けることと、その手前の相談のハードルをできるだけ下げて症状が悪化する前に一人ひとりが気をつけられるようにすること。医療を効率的に、精度高く提供していける仕組みの実現に向け、私はまい進していきます。

渋谷が誇るカルチャーの継承支援

渋谷駅周辺の高層ビル群は、4年前とは大きく様変わりしました。若者たちは、インターネットで購入商品を見つけてから移動するため、商品を手に取りながら街をぶらぶら歩き欲しいものを探す回遊が生まれづらくなっています。

目的はなくても刺激を求めて若者やクリエイターが集い、偶発的なコミュニケーションから、時代を先取るカルチャーを生み出していたかつての渋谷の良さも残していきたいものです。今、若者が集まっていたお店やクラブなどは、犯罪の温床につながりやすいとの印象もありますが、世界のクリエイターを引きつけてきた渋谷最大の魅力の一つでもあります。彼らが価値を生み出すために必要な助成や、イベントの誘致、世界への情報発信など、活動を支援することで、渋谷のストリートカルチャーの発展を支援していきます。

区民の生活を守るための安全保障

私は、福祉、介護、医療など、渋谷区民の生活に関わるさまざまな政策をより良くしようと日々活動をしていますが、それは日本が平和であればこそ。もし、渋谷区にミサイルが1発撃ち込まれたら、そんな状況は一変し、日々生きるためにどうするかを考えなければならなくなってしまいます。

ロシア、中国、北朝鮮など近隣国の状況を見れば、私たちの平和な毎日がいかに脆いものかは明らかです。日本はさまざまな物資を輸入に頼っており、世界のどこかで起こる戦争が私たちの生活に大きな影響を及ぼします。私は、日本が平和であり続けるためにできることを考える場にしようと「日本の安全保障を考える会」(顧問:佐藤正久参議院議員)を立ち上げました。こうした活動を通じて、平和を守る方法を考えていきたいと思います。